Несмотря на десятилетия доминирования, традиционная микроэлектроника всё чаще сталкивается с физическими барьерами. Закон Мура, предсказывавший удвоение числа транзисторов в интегральной схеме каждые два года, уже не работает в том темпе, который был характерен для 1990–2000-х. Тепловая плотность, связанная с постоянным ростом числа транзисторов, становится критичной. При масштабировании ниже 5 нанометров начинают проявляться квантовые эффекты, вызывающие утечки тока и ухудшение стабильности.

Кроме того, существенную долю энергопотребления современных процессоров составляют не сами вычисления, а передача данных между модулями. Электронные каналы передачи между компонентами имеют конечную пропускную способность и создают задержки, что особенно критично для ИИ-систем и дата-центров.

Физика скорости

Фотонные чипы оперируют фотонами — квантами света, — в отличие от классических электронов. Свет в оптических волноводах движется почти без потерь, а главное — с огромной скоростью. Это позволяет разрабатывать схемы, в которых модули обмениваются информацией в десятки, а то и сотни раз быстрее, чем в кремниево-электронной архитектуре.

Ключевые компоненты фотонных схем включают:

Волноводы — направляющие для света, выполняющие роль аналогов проводников;

Модуляторы — устройства, кодирующие информацию на оптический сигнал;

Интерферометры и фазовые шифтеры, которые управляют логикой обработки сигналов.

Часто для интеграции таких компонентов используется технология кремний-фотоники, которая позволяет размещать фотонные и электронные элементы на одном чипе, используя стандартные CMOS-процессы.

Преимущества: от скорости до устойчивости

Фотонные решения дают сразу несколько серьёзных выигрышей:

Увеличенная пропускная способность: один оптический канал может передавать до 400 Гигабит в секунду, без потерь сигнала на расстоянии десятков сантиметров внутри чипа или модуля.

Минимальное тепловыделение: свет, в отличие от тока, почти не греет физическую структуру, а тепло выделяется только в точках преобразования сигнала.

Устойчивость к электромагнитным помехам: фотонные сигналы нечувствительны к перекрёстным наводкам.

Масштабируемость: одна и та же оптическая линия может нести сразу несколько каналов за счёт различных длин волн (WDM).

Сложные нейросетевые модели, обрабатывающие петабайты информации, требуют не просто высокой скорости, но и энергоэффективности. Именно в этом направлении фотонные решения находят максимальную ценность.

Индустрия: кто и как внедряет фотонику

Lightmatter и Ayar Labs — стартапы, специализирующиеся на фотонных ИИ-ускорителях. Их разработки уже интегрируются в решения для Центров Обработки Данных. Корпорация Intel активно разрабатывает кремний-фотонные трансиверы для серверов нового поколения. Google инвестирует в оптические интерфейсы, способные разгрузить сеть между графическими ускорителями.

Тем не менее, индустрия сталкивается с рядом нерешённых проблем: необходимостью в компактных источниках света на кристалле, сложностями в интеграции с текущими архитектурами и высокой стоимостью производства фотонных компонентов.

Перспективы: на пути к полностью оптическим компьютерам

Фотонные чипы — это не просто улучшенные интерфейсы. Их развитие ведёт к созданию полностью оптических вычислительных систем, где даже логика реализуется через интерференцию и фазовое сложение световых волн. Такой подход может коренным образом изменить способ вычислений.

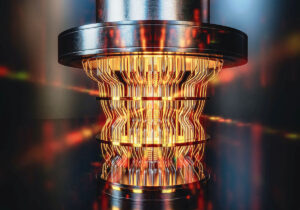

Интеграция с квантовыми фотонными устройствами также представляется многообещающей. Уже сегодня фотонные кубиты используются в ряде лабораторий для реализации квантовых алгоритмов, и в будущем именно оптические вычисления могут стать универсальной платформой для гибридных квантово-классических систем.

Заключение

Фотонные чипы — это не гипотеза и не далёкое будущее. Это реальная технология, развивающаяся прямо сейчас, в лабораториях и на фабриках. Они могут стать основой следующего скачка в вычислительной технике, устранить узкие места современной архитектуры и открыть путь к качественно новым формам обработки информации.

И хотя пока фотонные решения остаются дорогими и сложными, тренд очевиден: в ближайшие 5–10 лет оптические схемы будут всё глубже проникать в ИИ, телеком, суперкомпьютеры и высокопроизводительные системы. Возможно, что именно они определят, какими будут вычисления в середине XXI века.